-

京都の伝統工芸が生み出す、

新たなファッションの可能性。1837年、京都の伝統工芸“京鹿の子絞”の「かのこ仕入れ所」として

創業して以来、職人の手仕事によって生み出される

帯あげや帯じめなどの和装小物を世に送り出して参りました。職人の高い技術を継承することにこだわり続ける私たちが、

より多くの人に届けたいという想いで立ち上げたのがCANOCOです。世界に誇る京都の職人の手仕事は、着物の枠を超えて

ファッションの幅を広げ、心豊かにするアイテムになると信じています。

手仕事ならではの風合いや色柄の違いは、

まさに唯一無二の一点ものです。

-

シルクの上質感と

ウールのぬくもり。

天然素材の魅力を

織り混ぜました。シルクのなめらかな肌触りと上品な光沢感、

ウールの柔らかさと適度な温かさ。

天然素材それぞれの魅力を織り混ぜ、つい触れてみたくなる

独特の風合いを生み出しています。

軽くてしわが付きにくく、オールシーズン活躍してくれます。

- 糸それぞれの持つ特徴を損ねず、

個性を組み合わせながら織り上げる -

織機(しょっき)と呼ばれる機械を使い、

タテ糸とヨコ糸を交互に上下に織り重ねていくことで、

一枚の生地になっていきます。

今回生地に使われているのは、個性の異なる2種類の糸。

一本の長い糸を撚糸した絹糸と、比較的短い繊維を撚り合わせたウール糸。

それぞれの特性を活かしながら織り上げるには熟練の技術が必要です。

- 美しいと感じる気持ちを、

思いのままに重ねて。 -

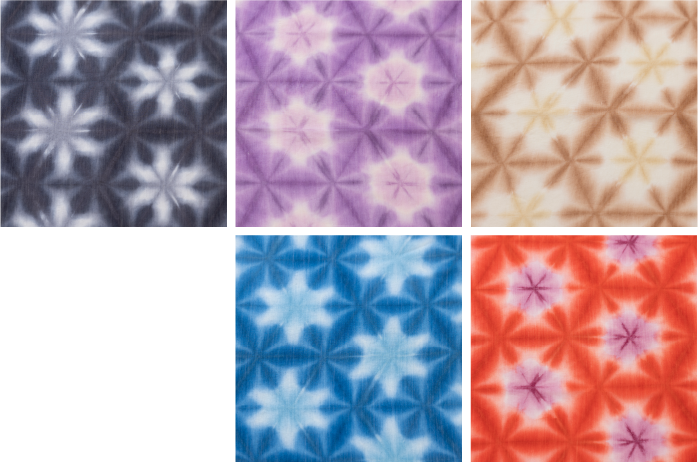

千数百年もの時を経て受け継がれる絞り染め。

生地の一部を糸で括る、または折り紙のように折り

木型で挟むなどの方法で防染し、染液に浸けることで

模様や濃淡を染め出す、伝統的な技法です。

折り方や染料、湿度や浸す時間など

様々な条件から生まれる色柄の数は無限。

職人が1つ1つ手染めすることで

私たちが求める美しい染め色が生まれます。

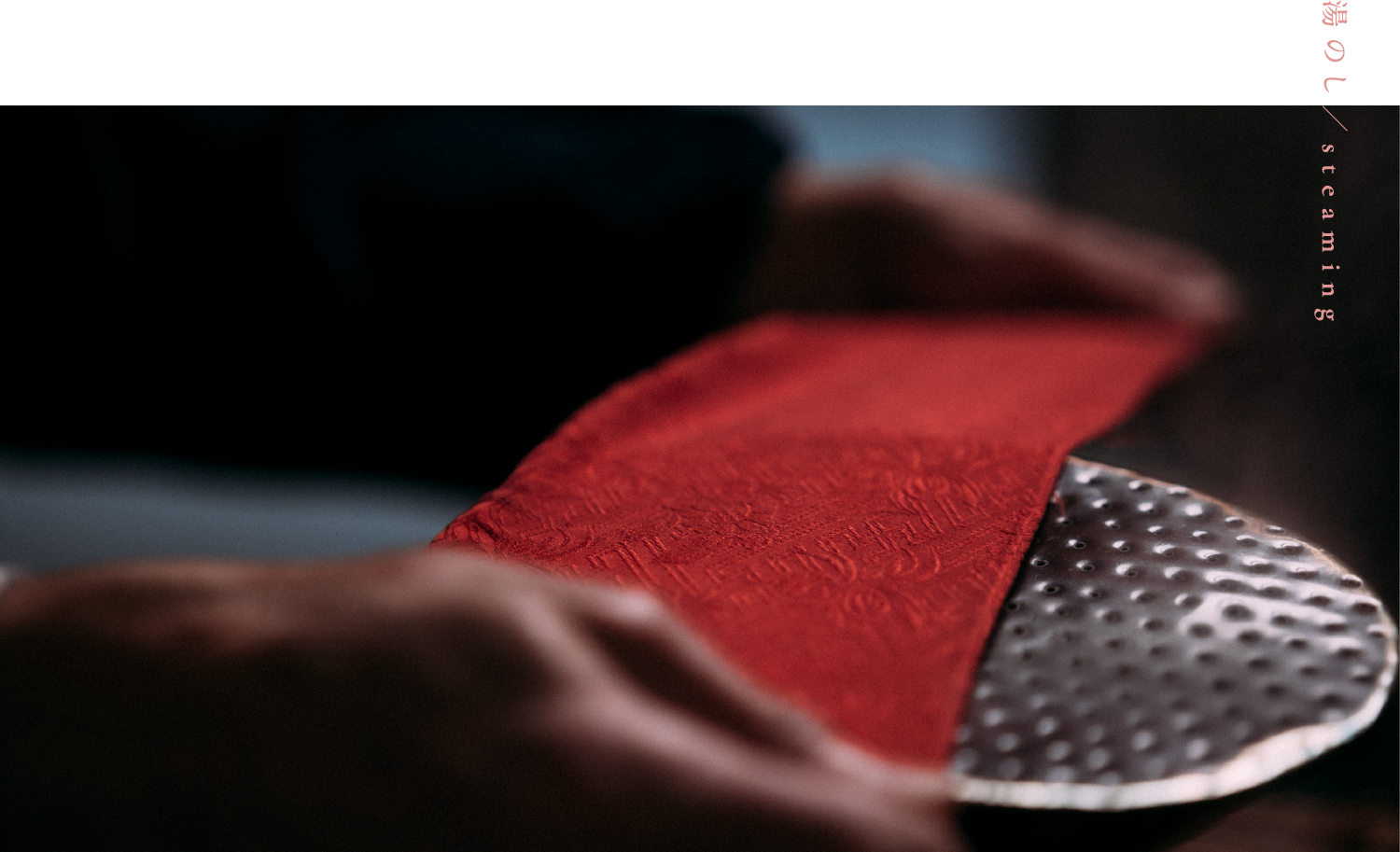

- 職人の技術が集約された

工芸品の価値を決める

最後の仕上げ -

デザインや織り、括り、染めと何人もの職人が

その技術を惜しみなく注いで形になる工芸品。

その最後の仕上げが、湯のしです。

銅製の仕上げ台から出る蒸気で生地の形を整え

同時に検品することで、さらに洗練された一品に。

生地に触れる職人の真摯な手先が

商品を一層価値あるものへと引き上げるのです。

-

- 織 り | 宮眞株式会社

- 宮﨑 輝彦

絹織物産地として千三百年の歴史を持つ京都丹後にて昭和25年創業。以来「ちりめん」の織手として洗練された技術を磨く。現在は絹にとどまらず、合成繊維、複合素材など、他にない生地開発に主眼を置きながら、服地と和装小物の生地を生産しています。

-

- 染 め | 木村滝染工場

- 木村 隆男

13歳で染めの世界に入り、67年。

長年の経験と体に染み込んだ技術で手染めならではの趣ある濃淡を表現します。

染め作家としての評価も高く京鹿の子絞工芸展京都府知事賞など多数受賞。 -

- 湯のし | 絞彩苑 種田

- 田野 耕一郎

湯のし職人として手がけた商品は、国内有数の高級品として評価される逸品に。

総仕上げとなる大切な工程を、社内職人としての全幅の信頼のもと熟練された目と手で最高の状態に仕上げます。

- 企 画 ・ 販 売

- 絞彩苑 種田(こうさいえんたねだ)

伝統工芸が息づく京の地で、初代 種田茂兵衛が

「かのこ仕入所」の看板を掲げたのは天保8年(1837)。

以来、京鹿の子絞をはじめ上質の絞り染め製品を扱って参りました。

創業時は鹿の子の髪飾り、その後は帯あげを中心にと、

時代のニーズに合わせて柔軟に取り扱う幅を広げてきたのは、

伝統的な絞り染めの技術や文化の継承を何より大切に捉えているから。

今回新たに挑戦したのは洋装でも楽しんでいただける一品です。

職人技が生きる“洗練された美しさ”を纏い、日々をお楽しみください。